최윤권 목사

최윤권 목사는 교회설립자, 대학설립자, 보육원 설립자이다. 또 강단 및 방송설교가, 교육가, 저술가이며

환원운동가이다.

최윤권 목사는 교회설립자, 대학설립자, 보육원 설립자이다. 또 강단 및 방송설교가, 교육가, 저술가이며

환원운동가이다.

최윤권은 1932년 2월 13일 한국 그리스도(인)의교회들(전 ‘기독교회’) 제1세대 목사이자 1919년 3.1만세운동 때 독립선언서를

영역한 건(件)으로 체포되어 구속되었다가 풀려난 독립 운동가로서 조선소요사건에 연류 됐던 야소교청년연합회 동대문지역 대표였으며, 문필가였던

최상현 목사의 둘째 아들로 서울 평동에서 출생하였다. 최윤권은 자신의 나이 만 18세 때인 1950년에 부친이 납북되는 환난 속에서 6.25전쟁 막바지에 학도병으로 참전하여 3년간 복무 후 육군

중위(연락장교)로 예편하였다<Harold Taylor, "The Son of an Outstanding Family," For Christ in Korea, FCK, 1957년 2월호: 5>.

최윤권은 1956년 가을학기에 맞춰 도미하려했으나 유학비용이 마련되지 않아 3개월간 서울성서신학교에서

영어강사, 통역, <한길>지 편집 등의 일을 도움으로써 '기독교회선교부'로부터 부족한 비용을 보조받아 12월 31일 부산에서 샌프란시스코로 향하는 배에 오를 수 있었다<Ibid.>. 최윤권은 미국에서 1960년 ‘산호세성서대학’(현

William Jessup University)과 1961년 ‘링컨기독신학교’(현 Lincoln Christian Seminary of the

Lincoln Christian University)를 졸업하고, ‘한국기독복음선교회’(Korea Christian Gospel Mission,

KCGM, http://www.kcgm.org/)를 만들어 1961년 11월 8일 귀국하였다<Harold Taylor, FCK, 1961년 10월호: 6>.

귀국 후 최윤권 목사는 이듬해인 1962년 2월 5일 민지온 씨와 결혼하였고, 도원동교회에서 목회하면서 1963년 통신신학을 개설하였다. 통신신학은 한때 학생이

2,000여명에 이르렀고, 점자과에도 맹인 설교자가 100여명이나 있었다. 1964년 중앙그리스도의교회를 비롯하여 13개 이상의 교회들을

설립하였다. 성경연구원을 시작하였고, <환원>지를 창간하였다. 환원출판사를 통해서 14권이 넘는 책을 출판하였다. 이 시기에

최윤권은, 해롤드 테일러 선교사가 ‘기독교회선교부’의 선교기금사용방식 또는 선교지원방식을 놓고 내국인 목회자들과 갈등을 일으키자, 테일러와

갈라져 한국교회 지도자들과 함께 ‘대한기독교신학교’ 기성회를 조직하였다. 여기서 ‘기성회’란 1964년 8월 26일 조직된 대한기독교신학교(현

서울기독대학교) 설립협의회(Korea Christian College Planning Association)를 말한다. 대한기독교신학교는 최윤권

목사의 리더십으로 최순국, 안재관과 같은 링컨기독대학 출신 또는 재학생이 중심이 되어 1965년 3월에 설립되었다. 상임위원에는 안재관,

최윤권(실무 학장), 장성만, 조충연, 최순국, 최요한, 이종만, 임명진, 강병천, 김현숙, 김진문(설립협의회 서기 겸 교무처장), 김규상,

김태수, 구광서(설립협의회 총무), 오현팔, 심영진, 성수경, 양해문이었고, 미국인 고문에 단 드웰트(Don DeWelt), W. L.

제섭(Jessup), 빌 전킨즈(Bill Junkins), 존 피얼스(John R. Pierce), 아이러 리드(Ira B.

Read)였다<Soongook Choi, “Reports - Plans Interpretation” of the Korea

Christian College Planning Association, 20 November 1965; Leaflets of the Korea

Christian College Planning

귀국 후 최윤권 목사는 이듬해인 1962년 2월 5일 민지온 씨와 결혼하였고, 도원동교회에서 목회하면서 1963년 통신신학을 개설하였다. 통신신학은 한때 학생이

2,000여명에 이르렀고, 점자과에도 맹인 설교자가 100여명이나 있었다. 1964년 중앙그리스도의교회를 비롯하여 13개 이상의 교회들을

설립하였다. 성경연구원을 시작하였고, <환원>지를 창간하였다. 환원출판사를 통해서 14권이 넘는 책을 출판하였다. 이 시기에

최윤권은, 해롤드 테일러 선교사가 ‘기독교회선교부’의 선교기금사용방식 또는 선교지원방식을 놓고 내국인 목회자들과 갈등을 일으키자, 테일러와

갈라져 한국교회 지도자들과 함께 ‘대한기독교신학교’ 기성회를 조직하였다. 여기서 ‘기성회’란 1964년 8월 26일 조직된 대한기독교신학교(현

서울기독대학교) 설립협의회(Korea Christian College Planning Association)를 말한다. 대한기독교신학교는 최윤권

목사의 리더십으로 최순국, 안재관과 같은 링컨기독대학 출신 또는 재학생이 중심이 되어 1965년 3월에 설립되었다. 상임위원에는 안재관,

최윤권(실무 학장), 장성만, 조충연, 최순국, 최요한, 이종만, 임명진, 강병천, 김현숙, 김진문(설립협의회 서기 겸 교무처장), 김규상,

김태수, 구광서(설립협의회 총무), 오현팔, 심영진, 성수경, 양해문이었고, 미국인 고문에 단 드웰트(Don DeWelt), W. L.

제섭(Jessup), 빌 전킨즈(Bill Junkins), 존 피얼스(John R. Pierce), 아이러 리드(Ira B.

Read)였다<Soongook Choi, “Reports - Plans Interpretation” of the Korea

Christian College Planning Association, 20 November 1965; Leaflets of the Korea

Christian College Planning

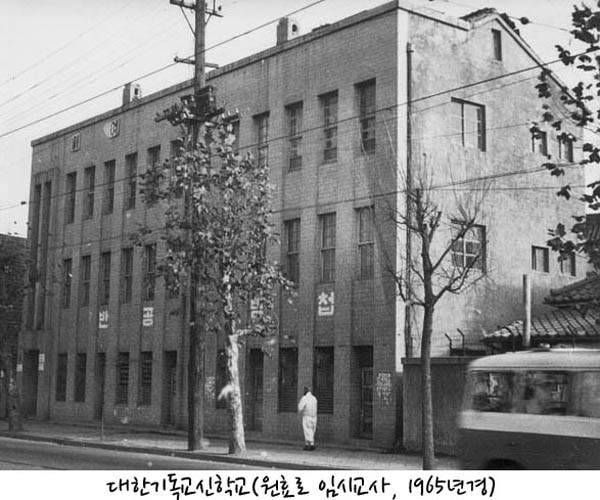

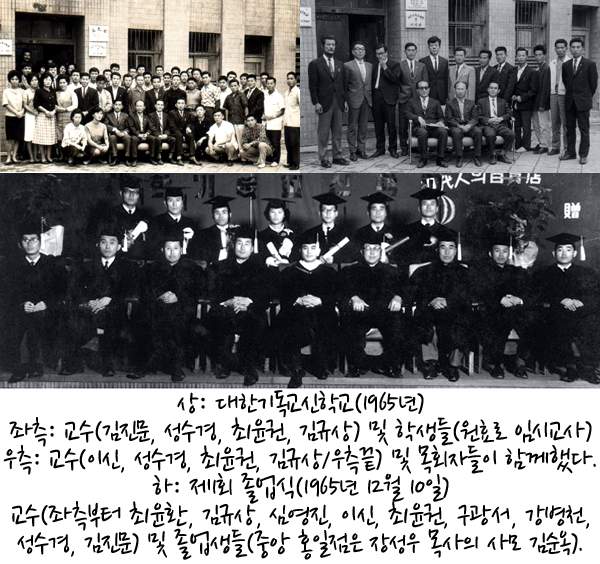

Association, November 1965>. 그리고 1965년 3월 18일 서울 용산구 원효로의 임시 교사에서

‘대한기독교신학교’를 개교하였다. 최윤권 목사가 교장을 맡았고, 공동설립자 최순국 목사는 기성회(설립협의회) 회장을 맡았다. 구광서, 강병천,

성수경, 심영진, 이신, 김진문, 최윤환, 김규상 등이 강의를 맡아 가르쳤다. 동년 여름 효창동 소재 구 철도청 관사를 사들여 교사로

사용하였다. 대학설립에 대해서 최윤권 목사는 다음과 같이 적었다.

Association, November 1965>. 그리고 1965년 3월 18일 서울 용산구 원효로의 임시 교사에서

‘대한기독교신학교’를 개교하였다. 최윤권 목사가 교장을 맡았고, 공동설립자 최순국 목사는 기성회(설립협의회) 회장을 맡았다. 구광서, 강병천,

성수경, 심영진, 이신, 김진문, 최윤환, 김규상 등이 강의를 맡아 가르쳤다. 동년 여름 효창동 소재 구 철도청 관사를 사들여 교사로

사용하였다. 대학설립에 대해서 최윤권 목사는 다음과 같이 적었다.

일 년 후 테일러 선교사와 갈라진 최윤권 목사는 한국교회 지도자들과 더불어 대한기독교대학 기성회를 조직했다. 기성회 회장은 최순국 목사가

맡았고, 1965년 3월 18일 서울 용산구 원효로에 임시 교사를 마련하여 대한기독교신학교를 개교하였다. 최윤권 목사가 교장을 맡았고, 구광서

목사, 강병천 목사, 성수경 목사, 심영진 목사, 이신 목사, 김진문 목사, 최윤환 목사, 김규상 목사 등이 교수하였다. 물론 이 학교가

개교되기까지 선교사들로부터, 혹은 반대하는 교역자들로부터 핍박과 방해공작은 이만저만한 것이 아니었다. 무수한 협박장과 신체적 위협까지 느꼈다.

그러나 학생들은 모여들었고 교수들은 보수 없이도 열심히 가르쳤다. 그리하여 공백 되었던 교회와 교회 없던 농어촌들을 메워줄 훌륭한 인재들이 양성

되었고 앞으로 그리스도의 교회 발전을 도와줄 여러 가지 행사들이 계획되고 준비되고 실행되었다. 1965년 여름에는 최윤권 목사 소유 가옥과

최윤희 권사 소유 가옥을 팔아 효창동에 전 철도청 관사를 사들여 교사를 만들었으며, 최윤권 목사도 아주 그곳에 이주해서 살았다[최윤권,

<내가 본 한국 그리스도의 교회사>(한국문화인쇄, 2003: 61>.

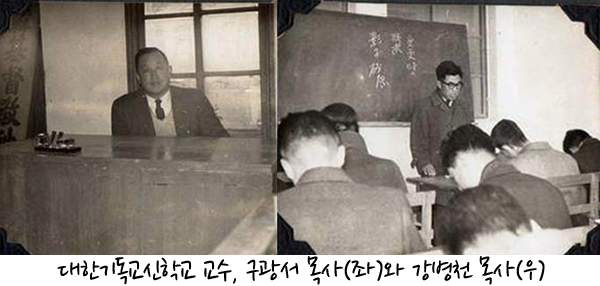

대한기독교신학교에서 오랫동안 가르친 구광서 목사와 강병천 목사는 이종만 목사, 맨발의 천사 최춘선 목사,

정희건 목사(전도자), 이흥식 전도자 등과 함께 6.25전쟁 직전 직후에 존 J. 힐이 운영한 신학교에서 공부하였다. 구광서 목사는 월남한

교역자 및 교육자로서 신학교 졸업 후 돈암동교회, 중앙교회, 도원동교회 등에서 시무하였고, 1965년에는 최윤권 목사와 더불어 대한기독교신학교를

시작하여 오랫동안 부교장으로 수고하며 많은 제자들을 길러냈으며, 1994년에 별세하였다. 강병천 목사는 일제강점기 때 중국에 선교사로 파송되었던

분으로서 해방 후 귀국하여 그리스도의(인)교회들에서 집회를 인도하며 중앙교회 등에서 목회를 하면서 대한기독교신학교에서 오랫동안 가르쳤으며,

1993년에 미국에서 별세하였다<Ibid.: 40>.

대한기독교신학교에서 오랫동안 가르친 구광서 목사와 강병천 목사는 이종만 목사, 맨발의 천사 최춘선 목사,

정희건 목사(전도자), 이흥식 전도자 등과 함께 6.25전쟁 직전 직후에 존 J. 힐이 운영한 신학교에서 공부하였다. 구광서 목사는 월남한

교역자 및 교육자로서 신학교 졸업 후 돈암동교회, 중앙교회, 도원동교회 등에서 시무하였고, 1965년에는 최윤권 목사와 더불어 대한기독교신학교를

시작하여 오랫동안 부교장으로 수고하며 많은 제자들을 길러냈으며, 1994년에 별세하였다. 강병천 목사는 일제강점기 때 중국에 선교사로 파송되었던

분으로서 해방 후 귀국하여 그리스도의(인)교회들에서 집회를 인도하며 중앙교회 등에서 목회를 하면서 대한기독교신학교에서 오랫동안 가르쳤으며,

1993년에 미국에서 별세하였다<Ibid.: 40>.

대한기독교신학교는 개교 첫 해인 1965년 12월 10일에 제1회 졸업식을 가졌다. 김순옥(장성우 목사의 사모)을 비롯해서 7명이

졸업하였다. 이들은 모두 편입해온 학생들이었다. 1967년에 졸업한 5명과 1968년에 졸업한 10명도 편입생들이었다. 신입생으로 입학하여 4년

과정을 마친 졸업생 20명이 배출된 해는 1969년이었다. 이 시기에 최홍철, 편무해, 문언식, 김용우, 백무길, 신조광, 유근희, 전주섭,

정동기, 박희한, 심한우, 김명성, 김춘국, 우심언, 육윤식, 김일엽, 이복원, 한정웅 등이 졸업하였다.

대한기독교신학교는 1972년 2월 학교법인 환원학원과 4년제 각종학교 설립인가를

받았다. 1981년 3월부터는 고든 패튼(Gorden Patten) 선교사가 테일러 선교사의 대를 이어 운영하던 서울성서신학교와 통합하여

서울성서신학교 캠퍼스에서 대한기독교신학교란 이름으로 새 출발하였다. 이후 1985년 4년제 대학학력인정교로 지정되었고, 1997년 12월

대한기독교대학교로 승인을 받은 후, 1999년 12월 서울기독대학교로 교명을 변경하였다. 최윤권 목사는 이곳에서 교장, 학장, 총장, 이사장

등을 고루 역임하였다.

대한기독교신학교는 1972년 2월 학교법인 환원학원과 4년제 각종학교 설립인가를

받았다. 1981년 3월부터는 고든 패튼(Gorden Patten) 선교사가 테일러 선교사의 대를 이어 운영하던 서울성서신학교와 통합하여

서울성서신학교 캠퍼스에서 대한기독교신학교란 이름으로 새 출발하였다. 이후 1985년 4년제 대학학력인정교로 지정되었고, 1997년 12월

대한기독교대학교로 승인을 받은 후, 1999년 12월 서울기독대학교로 교명을 변경하였다. 최윤권 목사는 이곳에서 교장, 학장, 총장, 이사장

등을 고루 역임하였다.

최윤권은 대한기독교신학교를 설립한 이듬해인 1966년에 지온보육원을 설립하였다. 결혼 후 빈민동네였던 도원동에서 목회하고 있을 때

영양실조로 죽어가는 아이들이 많았고 버려진 아이들도 있었다. 교인들 가운데 정신장애를 가진 여성이 있었는데 그녀의 네 명의 자녀들을 집에

데려다가 돌본 것이 첫 출발이었다. 1981년에 별세한 민지온 여사의 이름을 딴 지온보육원은 대한기독교신학교 캠퍼스에서 시작되어 나중에 강서구

개화동 325-11번지로 옮겼다<Ibid.: 63>.

최윤권 목사는 방송선교와 출판에도 열정을 보였다. 1970년대에 기독교방송을 통해서 최순국 목사, 김일엽 목사와 함께 ‘이형과 더불어’를

진행하였고, 그 후 단독으로 기독교방송 혹은 극동방송을 통해서 ‘저 높은 곳을 향하여,’ ‘그리스도의 교회 아워,’ ‘성서로 돌아가자,’ ‘기쁜

소식’ 등을 방송하였으며, 1990년대에는 심야에 대북방송까지 하였다. 1988년부터 90년대까지 미국 샌프란시스코에서 ‘생활 속의 성경’이라는

텔레비전 종교 프로그램도 방송하였다.

최윤권 목사는 많은 책을 저술하였다. 저서로는 <깨어진 십자가 I권>(금성사, 1965), II권(홍익제, 1972),

III권(태광출판사, 1982), <이형과 더불어>(최윤권, 최순국, 김일엽)(환원출판사, 1971), <기독교

기본교리>(환원출판사, 1973), <1년 52주 설교집>(초석출판사, 1986), <최윤권 목사 칼럼>(노벨문화사,

1988), <구원이란 무엇인가>(사랑선교회, 1990), <그리스도의 교회란 무엇인가?>(1991), <못 박히신

것 외에는>(환원출판사, 1993), <교회가 하나 되는 길>(홍익제, 1992), <신앙의 의미>(쿰란출판사,

1996), <눈물 속에 뜨는 무지개>(문연사, 1997), <내가 누구인가>(쿰란출판사, 2000), 수정증보판

<내가 본 한국 그리스도의 교회 역사>(서울문화인쇄, 2003), <인생의 열쇠>(쿰란출판사, 2006) 등이 있다.

이밖에도 다수의 영문 저서들이 있다: Restoration Movement in Korea; My Dear American Friends;

Yours Because of Calvary; With These Children, Forever; Love Is Eternal; Korean

Christian Church History; First Christian Mission to China; Praise Through

Pain. 이들 영문서적들은 미국 그리스도(인)의교회들(Christian Churches and Churches of Christ)의

그리스도인들 사이에서 읽혔다.

최윤권 목사는 신약성경교회운동을 펼친 환원운동가이다. 그는 이 운동을 펼치기 위해서 미국에서 귀국하자마자

도원동 그리스도의 교회를 섬기면서 통신신학을 개설하였고, <환원>지를 발간하였다. 그는 <환원>지 ‘창간사’에서 다음과 이

피력하였다<Ibid.: 57>.

최윤권 목사는 신약성경교회운동을 펼친 환원운동가이다. 그는 이 운동을 펼치기 위해서 미국에서 귀국하자마자

도원동 그리스도의 교회를 섬기면서 통신신학을 개설하였고, <환원>지를 발간하였다. 그는 <환원>지 ‘창간사’에서 다음과 이

피력하였다<Ibid.: 57>.

주님의 십자가가 산산조각이 났다. 사람들의 생각과 고집과 분쟁으로 그의 백성들이 사방으로 흩어졌다. 그리고 또 갈라졌다. 그의 백성들을

하나로 묶기 위한 십자가를 사람들이 다시 한 번 깨트린 것이다.

환원! 환원이란 돌아가자는 것이다. 사람의 생각으로 물들여지지 않은 성서로 돌아가자는 것이다. 교권투쟁에 멍들지 않은 초대교회로 찾아가자는

것이다. 가운자락에 가려지지 않은 그리스도를 찾아가자는 것이다. 이 작은 잡지는 이 돌아가는 과정을 연구하는 것이다. 갈라진 한국교회의 살길을

하나님의 말씀 속에서 찾고자 하는 것이다.

최윤권 목사는 <깨어진 십자가> 제1권 부록에 ‘우리의 주장’(믿는 것과 안 믿는 것)이란 글을

실었다<Ibid.: 58-60>.

(1) 우리의 주장(믿는 것):

① 우리의 신조는 성령의 감화로 기록된 하나님의 말씀으로 그 이상도 아니며 그 이하도 아니다.

② 우리는, 구원의 계획이 사도행전에

계시되었으며 그 계획은 사도시대나 지금이나 다름없음을 믿는다.

③ 우리는 그리스도의 죽음, 매장 및 부활의 복음이 이를 듣고 순종하는 모든

자를 구원하는 하나님의 능력임을 믿는다.

④ 우리는 성령이 말씀을 통하여 역사하심을 믿는다. 그런고로 남녀노소를 막론하고 모든 죄인들이

하나님의 말씀으로 중생함을 얻는다.

⑤ 우리는 진정한 믿음과 진정한 회개에 따르는 침수세례는 죄인을 구하는 구원의 중요한 단계임을

믿는다.

⑥ 우리는 모든 그리스도인에게 신약성경이 완전한 계시임을 믿는다.

⑦ 우리는 사죄가 하나님의 마음에서 이루어지는 것이며

죄인의 마음에서 되는 것이 아님을 믿는다. 따라서 이 문제에 대하여 인간의 감정은 믿을 수 없다.

⑧ 우리는 믿음의 문제에 관하여 성경이

한말, 안 한말을 분명히 구별하여야 한다. 하나님의 말씀에 기록되지 않은 것은 모두 의견에 속한 것이며 의견에 속한 것으로서 그리스도인의 친교를

끊을 수 없다.

⑨ 우리는 하나님이 그 자신 그의 말씀을 순종하는 모든 자들로 구성하신 그리스도의 몸인 한 교회를 인정하심을

믿는다.

⑩ 우리는 교회에 있어서의 교육, 예배, 의식, 봉사 등 일체의 문제에 대하여 신약성경만을 그 기준으로 삼는다.

(2) 우리의 주장(안 믿는 것)

① 우리는 구교의 가톨릭주의, 신교의 교파주의 및 모든 종파를 믿지 않는다. 하나님의 말씀은 분열을 정죄하기 때문이다.

② 우리는

모든 인위적인 신조 및 학설을 비판 없이 믿지 않는다.

③ 우리는 성경에 없는 약식세례 및 유아세례를 믿지 않는다.

④ 우리는

신약성서에 계시되지 않은 여하한 교회도 믿지 않는다.

⑤ 우리는 구원에 관한 한 어떠한 인간의 생각도 믿지 않는다.

⑥ 우리는 구원에

관한 한 여하한 도덕률도 믿지 않는다. 그리스도와 그의 피 없이는 아무 것도 우리를 구원할 수 없다.

⑦ 우리는 사람이 ‘믿음만,’

‘회개만,’ ‘세례만’ 혹은 ‘행위만’으로 구원받음을 믿지 않는다. 우리는 하나님이 신약성경에 가르치신 대로 ‘그리스도인’의 관계를 이룬 자와

끝까지 이 관계를 유지하는 자를 구원하심을 믿는다.

우리는 이 환원운동이 적절히 이해되고 또한 적절히 실행될 때에 교회의 단순성과 순수성을 환원시킬 수 있으며 신약성경에 계시된 대로 교회를

재건할 수 있음을 믿는다. 우리는 아직까지 신약교회를 완전히 이해하지도 못하였으며 물론 완전하지 못함을 인정한다. 그러나 여기 우리의 목표와

길이 있다. 우리는 모든 사람에게 인위적 신조, 명칭, 교리 및 의식을 버리고 성서를 연구하며 바른길을 찾기를 호소한다.

최윤권 목사는 <깨어진 십자가> 제2권에 환원운동의 호소들(Pleas)을 다음과 같이 피력하였다<Ibid.:

71-73>.

(1) 우리가 믿는 것은

① 하나의 교회이다. 즉 그리스도가 세우신 교회다. 그리스도가 세우신 교회가 아니면 그 교회당이 아무리 장엄하고 그 조직이 아무리 세도

우리에게는 무용지물이다.

② 하나의 책이다. 즉 성경이다. 이것외의 신조도 헌장도 규약서도 강령도 필요 없다. 물론 성경외의 여하한 책도

계시서도 경전도 수양서도 기도문도 우리의 신앙을 구속치 못한다.

③ 하나의 신앙고백이다. 즉 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의

아들이시라는 간증이다. 이외의 여하한 신앙고백도 성경은 우리에게 요구하지 않는다.

④ 성경에 있는 이름이다. 우리는 성경 그대로 신자,

크리스챤, 제자, 성도 혹은 형제 이상도 이하도 아니다. 우리는 결코 장로교인, 감리교인, 성결교인 혹은 어떠한 교파교인으로 불리기를

거절한다.

⑤ 성경에 있는 의식이다. 즉 우리는 세례와 성찬을 그리스도나 그의 사도들이 실천한 형식과 목적 그대로 순종한다.

⑥ 성경에 있는 정신 및 생활이다.

⑦ 성경에 있는 목적 그대로이다. 즉 하늘나라가 하늘에서 이룸과 같이 땅에서도 이루게 하려함이다.

이상의 원칙을 좀 더 구체적으로 요약하면 아래와 같다.

(2) 우리의 주장은

① 모든 그리스도인의 표준은 그리스도에 대한 순종이다.

② 그리스도밖에는 신조가 없다.

③ 성서만이 믿음과 행실의 유일의

율법이다.

④ 고로 믿음에 관한 모든 것은 “주께서 말씀하시기를...”로써 해결한다.

⑤ 개인적 의견에 관한 것은 자유이다.

⑥ 신약성서에 기초한 기독교의 단합이다.

⑦ 성서에 관한 것은 성서의 이름으로 부른다.

⑧ 일체의 인위적 명칭 및 신조를

배격한다.

⑨ 성서에 명령된 의식을 명령 그대로 실천한다.

⑩ 각개 교회는 독립적 존재이다.

한마디로 해서 모든 그리스도인이 머리이신 그리스도 아래 신약성서에 계시된 그대로의 이름, 신조 및 조직만을 갖고 성서의 명령을 의식과

생활에 있어 순종함으로써 하나 되기를 우리는 호소하는 것이다.

최윤권 목사는 이 환원정신을 공유하고 운동하는 교회들이 1970년도 <기독교연감>에 92개의 그리스도(인)교회들과 39개의

그리스도의교회들이 실렸고, 1976년도 <기독교연감>에 각각 106개와 51개가 실렸다고 하였다(Ibid.:

69-70>.

최윤권 목사는 1997년에 사회복지에 기여한 공로로 국민훈장 모란장을 받았다. 또 2007년에는 링컨기독대학교(Linclon

Christian University)에서 공로가 큰 동문에게 수여하는 ‘환원상’(Restoration Award)을 ‘Kingdom

Leadership’을 인정받아 수상하였다<https://lincolnchristian.edu/wp-content/uploads/2021/01/Past-Restoration-Award-Recipients-2021.01.pdf>.